Egal, ob es sich um eine Naturkatastrophe, einen großflächigen Stromausfall oder eine andere Bedrohung handelt – im Ernstfall ist es wichtig, dass die Bevölkerung schnell, zuverlässig und umfassend gewarnt wird. Ein bundesweiter Warntag wird regelmäßig abgehalten, um die Funktionsfähigkeit und Effizienz der deutschen Warnsysteme zu überprüfen. Am Donnerstag, dem 11. September 2025, werden bundesweit wieder die Sirenen heulen, Warn-Apps senden Vibrationen und Durchsagen erscheinen auf digitalen Anzeigetafeln. Auch Hessen beteiligt sich an der konzertierten Übung und prüft seine Systeme in städtischen und ländlichen Gebieten. Am diesem Tag wird nicht nur die technische Prüfung durchgeführt; er dient auch dazu, die Bevölkerung zu sensibilisieren, wie sie mit Warnungen umgeht und was deren Bedeutung ist.

In den letzten Jahren sind solche Warntage viel wichtiger geworden. Die extremen Wetterereignisse des Sommers 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die große Schäden verursachten, haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, rechtzeitig zu warnen. Angesichts der sich verstärkenden Klimaveränderungen, der geopolitischen Instabilitäten und der wachsenden Cyberbedrohungen wird der Bevölkerungsschutz immer mehr zum zentralen Thema der Gesellschaft. Der bundesweite Warntag 2025 ist deshalb alles andere als eine Routineübung: Er prüft die Funktionsfähigkeit eines komplexen Warnsystems, das aus vielen technischen Komponenten, verschiedenen Kommunikationswegen und menschlichen Faktoren besteht.

In Hessen, wo etwa 6,3 Millionen Menschen wohnen, ist der Warntag von großer Bedeutung. Um im Ernstfall auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, kooperieren die Landesregierung und die Kommunen eng mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Am Warntag kommen unterschiedliche Warnmittel zum Einsatz: Neben den traditionellen Sirenen werden auch moderne Warn-Apps wie hessenWARN und Katwarn eingesetzt. Es kommen digitale Informationssysteme und mobile Lautsprecherwagen zum Einsatz, um in abgelegenen Gebieten zu unterstützen. Der Warntag dient auch dazu, die Abläufe innerhalb der Einsatzleitungen, die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und die technische Zuverlässigkeit der Systeme zu überprüfen.

Die Lehren aus den letzten Jahren haben uns gelehrt, dass ein effektives Warnsystem nicht einfach so funktioniert. Es gab immer wieder Verzögerungen bei der Übermittlung von Warnmeldungen, sei es durch technische Ausfälle oder Fehlinterpretationen der Bevölkerung. Der Warntag 2025 ist dazu gedacht, solche Schwachstellen zu finden und zu beheben. Zur gleichen Zeit sind die Bürger angehalten, Rückmeldungen zu geben und sich mit den verschiedenen Warnsignalen vertraut zu machen. Im Ernstfall zählt jede Minute – ein funktionierendes Warnsystem kann Leben retten.

Die Geschichte des bundesweiten Warntags in Deutschland

In Deutschland ist der bundesweite Warntag noch relativ neu, obwohl die Warnung der Bevölkerung vor Gefahrenlagen eine lange Tradition hat. Schon in den 1950er Jahren wurden im Rahmen des Zivilschutzes Sirenen und Warnanlagen eingerichtet, um die Bevölkerung im Falle eines Luftangriffs oder eines atomaren Unfalls zu alarmieren. Während des Kalten Krieges waren Sirenen das wichtigste Element der Warninfrastruktur und gehörten zum öffentlichen Bewusstsein. In den 1990er Jahren wurde der Zivilschutz aufgrund des Endes des Kalten Krieges und der veränderten Bedrohungslage stark reduziert. Viele Sirenen wurden entweder abgebaut oder nicht mehr gewartet, wodurch die Warnung der Bevölkerung immer mehr in den Hintergrund trat.

Es waren die Erfahrungen mit neuen Gefahrenlagen, wie Terroranschlägen, Naturkatastrophen und großen technischen Unfällen, die zu einem Umdenken führten. Die Gründung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) im Jahr 2004 hat die Neuorganisation des Bevölkerungsschutzes in Deutschland bewirkt. Die Modernisierung und Neuausrichtung der Warnsysteme auf neue Herausforderungen war das Ziel. Die Einführung von Warn-Apps, digitalen Anzeigetafeln und neuen Kommunikationswegen war ein bedeutender Fortschritt in diese Richtung.

Im September 2020 wurde der erste bundesweite Warntag durchgeführt. Ein Grund war unter anderem die Einsicht, dass viele Menschen die Warnsignale nicht mehr kannten und im Ernstfall nicht richtig reagieren würden. Mit dem Warntag wollte man die Bevölkerung sensibilisieren und die Wichtigkeit der Warnsysteme erklären. Allerdings gab es während der Übung einige Probleme: Technische Pannen und verspätete Alarme sorgten für Kritik an den Verantwortlichen und machten die Schwachstellen im System deutlich sichtbar.

Der Warntag wird seitdem regelmäßig am zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Die Warnmittel auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sollen erprobt und die Zusammenarbeit der Behörden verbessert werden. In Hessen ist der Warntag mittlerweile ein fester Bestandteil der Krisenvorsorge geworden. Die Warnsysteme werden mit Blick auf die Lehren der letzten Jahre weiterentwickelt und haben dazu beigetragen, dass die Bevölkerung den Bevölkerungsschutz besser wahrnimmt.

Warnsysteme im Wandel: Von Sirenen bis zur Warn-App

Über die Jahrzehnte hat sich die Warnung der Bevölkerung grundlegend verändert. Früher dominierten Sirenen das Bild, doch die Behörden nutzen mittlerweile ein vielfältiges Spektrum an Warnmitteln. Die klassische Sirene bleibt ein wichtiges Element, weil sie auch ohne Strom und Mobilfunknetz funktioniert und eine große Reichweite hat. In den ländlichen Gebieten von Hessen sind Sirenen nach wie vor das bewährte Mittel, um Menschen schnell zu warnen. In den größeren Städten wurden die Anlagen in den 1990er Jahren vielerorts abgebaut, und erst seit einigen Jahren setzt man sich für ihren Wiederaufbau ein. Moderne Sirenen sind in der Lage, verschiedene Signale zu erzeugen, um zwischen Warnung, Entwarnung und Alarm zu unterscheiden.

Neben akustischen Signalen sind digitale Warnsysteme mittlerweile ebenfalls etabliert. Die Warn-Apps hessenWARN, Katwarn und NINA senden direkte Informationen an die Smartphones der Bevölkerung. Sie haben den Vorteil, dass sie bestimmte Regionen und Nutzergruppen gezielt ansprechen und zusätzliche Informationen bieten können, wie Verhaltenshinweise oder aktuelle Entwicklungen. Die Apps sind mittlerweile millionenfach auf Mobilgeräten installiert und werden von den Behörden regelmäßig aktualisiert. Mit ihrem Einsatz beim Warntag wird ein wichtiger Test durchgeführt, um technische Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass alles im Ernstfall funktioniert.

Ein weiteres Element moderner Warnungen sind digitale Anzeigetafeln, wie sie an Bahnhöfen, in Einkaufszentren oder auf öffentlichen Plätzen installiert sind. Sie erlauben es, dass Warnmeldungen auch jene erreichen, die kein Smartphone besitzen oder sich gerade im öffentlichen Raum befinden. Diese Systeme werden durch Lautsprecherwagen ergänzt, die in Gebieten ohne Sirenen oder mit schwieriger Topografie eingesetzt werden.

Die Redundanz der Systeme ist ein zentrales Anliegen der Behörden: Keine Warnung kann sich allein auf ein einziges Warnmittel verlassen; flächendeckende und zuverlässige Warnungen erfordern mehr. Nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Kanäle – akustisch, digital, visuell – ist es möglich, dass wir zur richtigen Zeit möglichst viele Menschen erreichen. Im Jahr 2025 wird der Warntag genutzt, um die Zusammenarbeit dieser Systeme zu testen und Schwachstellen aufzudecken. Auch die Abläufe in den Leitstellen und bei den Einsatzkräften werden dabei geprüft, damit im Ernstfall eine schnelle und koordinierte Reaktion möglich ist.

Der Ablauf des Warntags 2025 in Hessen

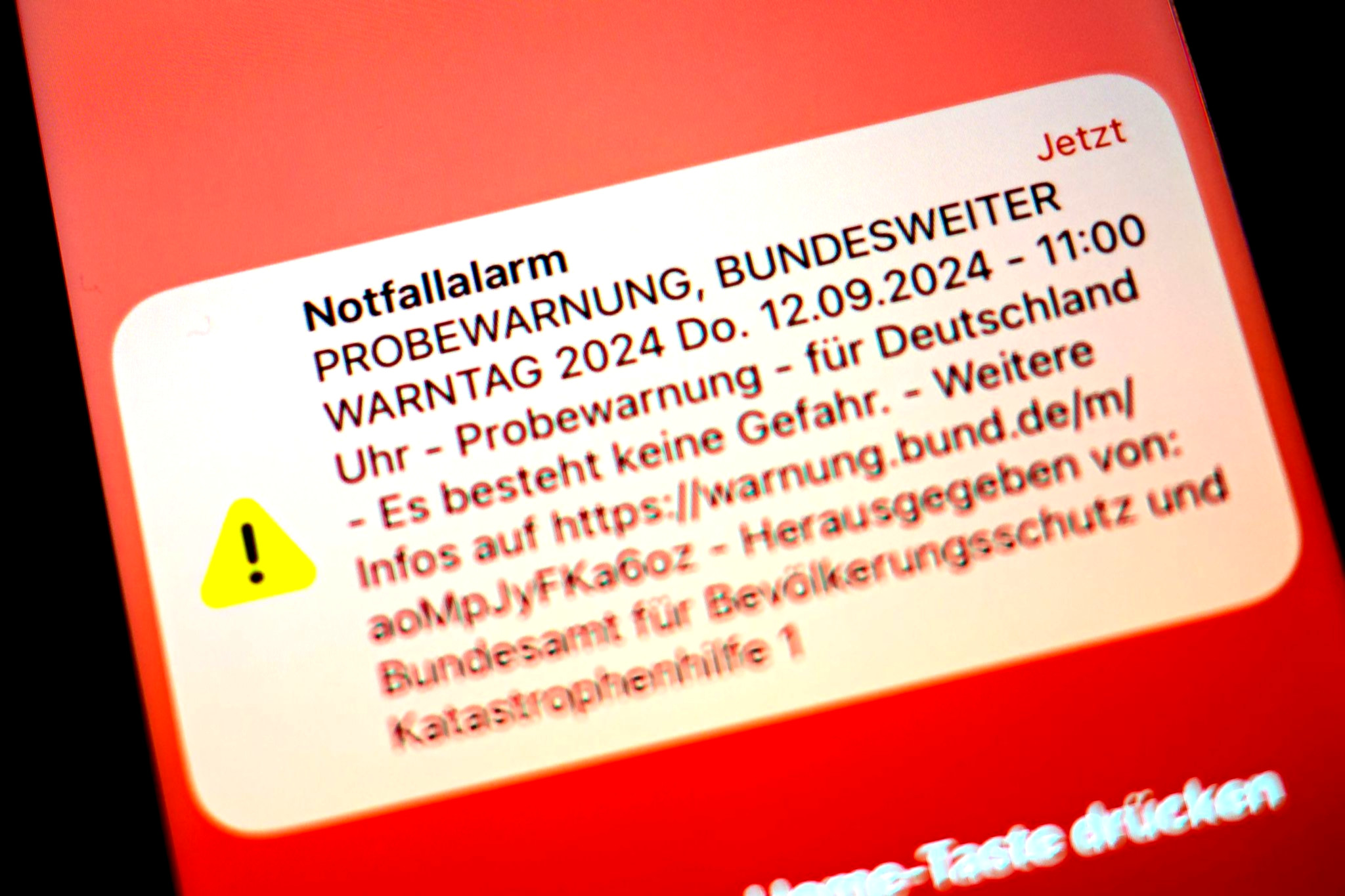

Am Warntag 2025 findet ein umfassender Test der Warnsysteme in Hessen statt. Die nationale Warnzentrale des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt die zentrale Probewarnung um 11:00 Uhr. Die Warnmeldung wird von dort aus an die unterschiedlichen Warnmittel weitergeleitet: Sirenen werden bundesweit ausgelöst, Warn-Apps aktiviert und digitale Anzeigetafeln aktualisiert. In Hessen beteiligen sich alle Städte, von den großen wie Frankfurt, Wiesbaden und Kassel bis hin zu vielen kleinen Kommunen, an der Übung.

Ein wesentlicher Bestandteil des Warntags ist die Kontrolle der technischen Infrastruktur. Die Sirenenfunktion wird überprüft, während Lautsprecherwagen durch bestimmte Ortsteile fahren und die Abläufe von den Leitstellen koordiniert werden. Gleichzeitig erhalten die Warn-Apps hessenWARN, Katwarn und NINA die Probewarnung. Die Übertragungszeit der Meldungen und mögliche Störungen bei der Zustellung sind besonders zu beachten. In den letzten Jahren gab es immer wieder Verzögerungen, verursacht durch Fehler in der technischen Schnittstelle zwischen den zentralen Servern und den Endgeräten der Nutzer.

Die Warnung wird dabei in mehreren Phasen: Als Erstes wird ein einheitliches Warnsignal ausgesendet, das die Bevölkerung auf eine mögliche Gefahrenlage aufmerksam macht. Gegen 11:45 Uhr erfolgt die Entwarnung, was das Ende der Übung bedeutet. In diesem Zeitraum haben die Behörden die Möglichkeit, die Reaktionen der Bevölkerung zu beobachten, Rückmeldungen zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Bevölkerung: Sie soll informiert und eingebunden werden. Städte und Gemeinden informieren im Voraus über die geplanten Aktionen, erklären die Bedeutung der Warnsignale und geben Verhaltenstipps für den Ernstfall. Menschen werden über lokale Medien, soziale Netzwerke und die eigenen Informationskanäle gezielt angesprochen. Erfahrungen werden nach dem Warntag ausgewertet, Rückmeldungen gesammelt und Verbesserungsvorschläge formuliert.

Die Planung des Warntags erfolgt in enger Abstimmung zwischen dem Land Hessen, den Kommunen und dem Bund. Die Übung wird in den Leitstellen beobachtet und festgehalten, damit die Abläufe für zukünftige Einsätze verbessert werden können. Die Absicht ist, über die Prüfung der technischen Systeme hinaus die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren zu verbessern. Der Warntag 2025 ist ein bedeutender Bestandteil der fortlaufenden Verbesserung des Bevölkerungsschutzes in Hessen.

Herausforderungen bei der Warnung der Bevölkerung

Die Bevölkerung im Ernstfall zu warnen, ist eine komplexe Aufgabe, die viele Herausforderungen umfasst. Eine der größten Herausforderungen ist es, alle Menschen in einer Gefahrenregion rechtzeitig zu erreichen. Ein abgestimmtes Zusammenspiel verschiedener Warnmittel ist notwendig, um die Vielfalt der Lebenssituationen, technischen Voraussetzungen und Informationskanäle zu berücksichtigen. Nicht jeder hat ein Smartphone oder ist online erreichbar, in ländlichen Gebieten gibt es manchmal Funklöcher, und viele ältere Menschen wissen oft nicht, was Warn-Apps sind.

Ein weiteres Problem betrifft die technische Zuverlässigkeit der Systeme. Der bundesweite Warntag 2020 war von erheblichen Störungen betroffen: Warnmeldungen trafen verspätet ein oder fehlten ganz, die Server der Warn-Apps waren überlastet, und die Abstimmung zwischen den Behörden lief nicht reibungslos. Es gab viele Gründe dafür – von überlasteten IT-Systemen und fehlerhaften Schnittstellen bis hin zu einer fehlenden Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Seitdem haben die Verantwortlichen große Anstrengungen unternommen, um die Systeme zu erweitern und die Technik zu verbessern.

Auch im Jahr 2025 ist die technische Infrastruktur nach wie vor eine Herausforderung. Um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen, sind ein Umzug auf neue, leistungsstärkere Server, die Implementierung redundanter Systeme und regelmäßige Software-Aktualisierungen erforderlich. Das Problem der Cybersicherheit kommt noch hinzu: Warnsysteme sind potenzielle Ziele für Hackerangriffe, die im Ernstfall die Übermittlung von Warnmeldungen sabotieren könnten. Um die Infrastruktur vor Angriffen zu schützen, arbeiten die Behörden eng mit Fachleuten der IT-Sicherheit zusammen.

Ein weiteres Hindernis ist, dass die Bevölkerung die Technologie akzeptiert und versteht. Viele Menschen reagieren entweder nicht auf Warnsignale oder nehmen die Übungen nicht ernst. Oft wird die Bedeutung einer Warnung erst im Ernstfall erkannt, wenn man zu spät ist. Um das Bewusstsein für die Gefahren und die richtige Reaktion zu schärfen, setzen die Behörden auf umfassende Aufklärung und regelmäßige Übungen.

In Hessen bringen die geografische Vielfalt und die heterogene Bevölkerungsstruktur zusätzliche Herausforderungen mit sich. In urbanen Gebieten sind digitale Warnsysteme üblich, während in ländlichen Gebieten Sirenen und Lautsprecherwagen eine größere Rolle spielen. Ein erfolgreiches Warnsystem hängt entscheidend davon ab, dass die verschiedenen Verwaltungsebenen gut zusammenarbeiten, dass die Geräte regelmäßig gewartet und dass das Personal entsprechend geschult wird. Im Jahr 2025 wird der Warntag eine Chance bieten, diese Herausforderungen praxisnah zu testen und Lösungen für bestehende Schwachstellen zu finden.

Die Rolle der Warn-Apps: hessenWARN, Katwarn und NINA

In den letzten Jahren hat die Digitalisierung die Bevölkerungsschutzwarnung grundlegend verändert. Vor allem Warn-Apps wie hessenWARN, Katwarn und NINA sind zu wichtigen Werkzeugen geworden, die Menschen direkt und gezielt über Gefahrenlagen informieren. In Hessen kommen neben den bundesweiten Apps NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des BBK) und Katwarn auch die speziell für das Bundesland entwickelte App hessenWARN zum Einsatz.

hessenWARN, das 2019 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ins Leben gerufen wurde, bietet neben den klassischen Gefahrenmeldungen auch Informationen über Wetterwarnungen, Hochwasser, Straßensperrungen und weitere relevante Ereignisse. Die App bietet den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, individuelle Warnregionen zu erstellen und Benachrichtigungen für ausgewählte Themen zu abonnieren. Dank der engen Zusammenarbeit mit den hessischen Leitstellen und Behörden ist es möglich, schnell und zielgerichtet zu warnen.

Die bundesweit nutzbare App Katwarn wurde von der CombiRisk GmbH im Auftrag des Fraunhofer-Instituts entwickelt. Sie informiert über Gefahrenlagen, die regional und überregional sind, und wird von zahlreichen Landkreisen und Städten in Deutschland genutzt. Die App hat die Funktion, Warnungen an viele Nutzer gleichzeitig zu versenden und die Informationen bei Bedarf zu aktualisieren.

NINA, die offizielle Warn-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), sammelt die Warnungen des Modularen Warnsystems (MoWaS) und verteilt sie bundesweit. Neben Warnmeldungen stellt die App auch Verhaltenshinweise, Notfalltipps und Links zu weiteren Informationsquellen bereit. Sie ist eng mit der Warninfrastruktur des Bundes verbunden und wird bei allen bundesweiten Übungen eingesetzt.

Die vergangenen Warntage haben uns gelehrt, dass die technischen Schnittstellen zwischen den Warn-Apps und den Servern der Warnzentrale entscheidend sind, wenn es um die Zuverlässigkeit der Systeme. Warnungen können aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung, fehlerhaften Push-Nachrichten oder Serverüberlastungen manchmal nicht rechtzeitig oder sogar gar nicht ankommen. Die Entwickler der Apps arbeiten stetig daran, die Systeme zu verbessern, die Serverkapazitäten zu optimieren und die Nutzeroberflächen anzupassen.

Die Apps legen einen besonderen Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit. Alle Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, älteren Bürgerinnen und Bürgern sowie Personen mit sprachlichen Einschränkungen, sollen erreicht werden. Deshalb beinhalten die Apps mehrsprachige Warnungen, akustische Signale und die Option, Texte in einfacher Sprache darzustellen.

Warn-Apps haben eine zentrale Rolle beim Warntag 2025: Sie sind entscheidend für die Kommunikation und Information der Bevölkerung. Sie sind eine Ergänzung zu den klassischen Warnmittel und erlauben es, die Bevölkerung schnell, gezielt und individuell zu informieren. Die Nutzerinnen und Nutzer sind ein wichtiger Indikator für die Funktionsfähigkeit der Systeme, und ihre Rückmeldungen fließen in die Weiterentwicklung ein. In Hessen sind die Apps mittlerweile ein fester Bestandteil der Warnstrategie und werden auch in Zukunft eine wichtige Funktion im Bevölkerungsschutz haben.

Erfahrungen aus vergangenen Warntagen und Katastrophenfällen

Die vergangenen Warntage und die realen Katastrophensituationen haben wichtige Lehren für den Bevölkerungsschutz ermöglicht. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 war ein besonders eindringlicher Weckruf für Politik und Behörden: Viele Warnungen waren damals zu spät oder erreichten die Menschen, die sie betrafen, nicht. Unzureichende technische Infrastruktur, fehlende Koordination zwischen den Behörden und ein mangelndes Bewusstsein der Bevölkerung über die Bedeutung der Warnsignale waren die Ursachen. Die Auswirkungen waren gravierend – Viele Menschen verloren ihr Leben, Hunderte erlitten Verletzungen, und der materielle Schaden war enorm.

In Hessen gab es ebenfalls immer wieder Situationen, in denen die Warnsysteme getestet wurden. Sturmereignisse, Hochwasser an der Lahn oder Großbrände in Industrieanlagen machten es notwendig, die Bevölkerung schnell und koordiniert zu warnen. Die Systeme wurden anhand der Erfahrungen aus diesen Fällen weiterentwickelt. Vor allem die Wichtigkeit der Redundanz – das heißt, mehrere, unabhängige Warnmittel einzusetzen – wurde klar. Eine möglichst umfassende Warnung ist nur möglich, wenn Sirenen, Apps, Anzeigetafeln und Durchsagen gleichzeitig eingesetzt werden.

Die Behörden nutzen die Warntage selbst als wichtige Übung. Sie verdeutlichen die Effektivität der technischen Systeme, die bestehenden Schwächen und wie die Bevölkerung auf die Warnungen reagiert. Ein zentraler Baustein sind die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger: Sie weisen auf fehlerhafte oder zu leise Sirenen hin, berichten von Schwierigkeiten bei der App-Nutzung oder äußern Unklarheiten über die Bedeutung des Signals. Die Behörden analysieren diese Hinweise und machen daraus konkrete Verbesserungsmaßnahmen.

Ein häufiges Problem in der Vergangenheit war, dass die Bevölkerung unzureichend informiert wurde, bevor die Warntage kamen. Wenn plötzlich die Sirenen losgingen oder Warnmeldungen auf dem Smartphone auftauchten, waren viele Menschen überrascht oder fühlten sich unsicher. Die Behörden haben daraus ihre Lehren gezogen und setzen jetzt mehr auf Aufklärung und Information. Mit Plakaten, Radiospots und Artikeln in den lokalen Medien werden die Menschen auf den Warntag vorbereitet und erfahren, was sie erwarten können.

Insgesamt haben die vergangenen Warntage und die erlebten Katastrophen den Bevölkerungsschutz erheblich modernisiert. Durch Investitionen in die technische Infrastruktur, in die Schulung des Personals und in die Aufklärung der Bevölkerung sind die Warnsysteme jetzt leistungsfähiger und zuverlässiger. Der Warntag 2025 ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und ermöglicht es, die Fortschritte der letzten Jahre zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Die Bedeutung der Bevölkerungssensibilisierung und Aufklärung

Ein Warnsystem ist nur dann erfolgreich, wenn die Bevölkerung die Warnungen kennt, versteht und darauf reagiert. Die Behörden haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Bevölkerung für die Bedeutung der Warnsignale zu sensibilisieren. Es ist in den letzten Jahren offensichtlich geworden, dass viele Menschen die unterschiedlichen Sirenensignale nicht mehr kennen und im Ernstfall nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Deshalb setzen die Behörden auf großangelegte Aufklärungs- und Informationskampagnen.

Hessen ergreift viele Maßnahmen, um die Bevölkerung zu informieren, bevor der Warntag 2025 ansteht. Plakate in öffentlichen Einrichtungen, Flyer in Rathäusern und Apotheken sowie gezielte Posts in sozialen Medien informieren darüber, was am Warntag zu erwarten ist und welche Bedeutung die verschiedenen Warnmittel haben. In Schulen und Kindergärten kommen spezielle Unterrichtsmaterialien zum Einsatz, um die jüngere Generation für das Thema zu sensibilisieren. Über Seniorenbeiräte und Nachbarschaftshilfen werden ältere Menschen angesprochen, um sicherzustellen, dass sie die Warnungen ebenfalls verstehen.

Ein entscheidender Punkt ist das Lehren von Verhaltensweisen im Ernstfall. In der Regel beinhalten die Warnungen nicht nur die Information über eine Gefahr, sondern auch klare Handlungsanweisungen: Fenster und Türen schließen, das Haus nicht verlassen, sich in höher gelegene Räume begeben oder den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen. Die Behörden bieten entsprechende Notfallpläne und Checklisten an, die im Alltag leicht zu finden sind.

Ein weiteres Ziel der Aufklärung war es, die Eigenverantwortung zu stärken. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung ermutigt wird, sich eigenständig über Gefahrenlagen zu informieren, Warn-Apps herunterzuladen und die Warnsignale kennenzulernen. Übungen wie der Warntag sind eine Chance, das eigene Wissen zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern.

Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind ebenfalls Zielgruppen der Aufklärungskampagnen: Informationsangebote ohne Barrieren, mehrsprachige Services und die Kooperation mit Integrationsbeiräten sind Maßnahmen, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Um die Informationen bestmöglich zu verbreiten, arbeiten die Behörden eng mit lokalen Medien, Vereinen und sozialen Einrichtungen zusammen.

Die Bereitschaft der Bevölkerung, Rückmeldungen zu den Warnsystemen zu geben, ist ein Beweis dafür, wie wichtig die Sensibilisierung ist. Die Möglichkeit, nach dem Warntag Hinweise und Verbesserungsvorschläge einzureichen, nutzen viele Menschen. Diese Rückmeldungen sind ein entscheidender Indikator dafür, wie gut die Maßnahmen angenommen werden und wie effektiv sie sind; sie werden direkt in die Fortschreibung der Warnsysteme einbezogen.

Ausblick: Die Zukunft der Warnsysteme und des Bevölkerungsschutzes

In den kommenden Jahren werden die Herausforderungen für den Bevölkerungsschutz weiter wachsen. Die Systeme zur Risiko- und Gefahrenabwehr müssen aufgrund von Klimawandel, neuen technischen Risiken und gesellschaftlichen Veränderungen ständig angepasst und weiterentwickelt werden. Der bundesweite Warntag 2025 ist ein bedeutender Meilenstein, aber er gehört auch zu einem fortlaufenden Prozess.

Die technischen Fortschritte kommen im Eiltempo. In der Zukunft werden noch leistungsfähigere Sirenen, zeitgemäße Kommunikationsnetze und intelligente Warnsysteme eingesetzt werden. Die Kombination von Künstlicher Intelligenz, Big Data und Geolokalisierung schafft die Möglichkeit, Warnungen noch präziser und individueller zu gestalten. In Zukunft könnten auch intelligente Lautsprecher, Navigationssysteme und vernetzte Haushaltsgeräte als Warnkanäle dienen.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden und Organisationen wird weiterhin verbessert. Der Bevölkerungsschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die alle Ebenen, von Bund über Länder und Kommunen bis hin zu den Hilfsorganisationen, betrifft. Der Erfolg hängt von gemeinsamen Übungen, abgestimmten Notfallplänen und einheitlichen Kommunikationsstrukturen ab. Der Warntag 2025 macht deutlich, wie wichtig es ist, eng zusammenzuarbeiten und sich abzustimmen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg. Unfälle, Naturkatastrophen, Pandemien und technische Pannen kennen keine Landesgrenzen. In Zukunft werden das Teilen von Erfahrungen, die Harmonisierung der Warnsysteme und die gemeinsame Krisenbewältigung wichtiger werden. Deutschland kooperiert bereits heute eng mit seinen Nachbarn und internationalen Organisationen, um den Bevölkerungsschutz weiter zu verbessern.

Auch die Bevölkerung wird eine größere Rolle spielen. Menschen sind nicht nur die Empfänger von Warnungen, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle im Katastrophenschutz. Eine moderne Sicherheitskultur umfasst die Förderung der Selbsthilfekompetenz, die Einbeziehung von Ehrenamtlichen und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

In Hessen wird der Warntag 2025 ein deutliches Zeichen dafür sein, wie wichtig der Bevölkerungsschutz in einer sich wandelnden Gesellschaft ist. Ein wirksamer Schutz im Ernstfall basiert auf der fortlaufenden Modernisierung der Warnsysteme, der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Sensibilisierung der Bevölkerung. Die Lehren aus dem Warntag werden genutzt, um die Systeme weiterzuentwickeln und so die Sicherheit der Menschen in Hessen und ganz Deutschland nachhaltig zu verbessern.