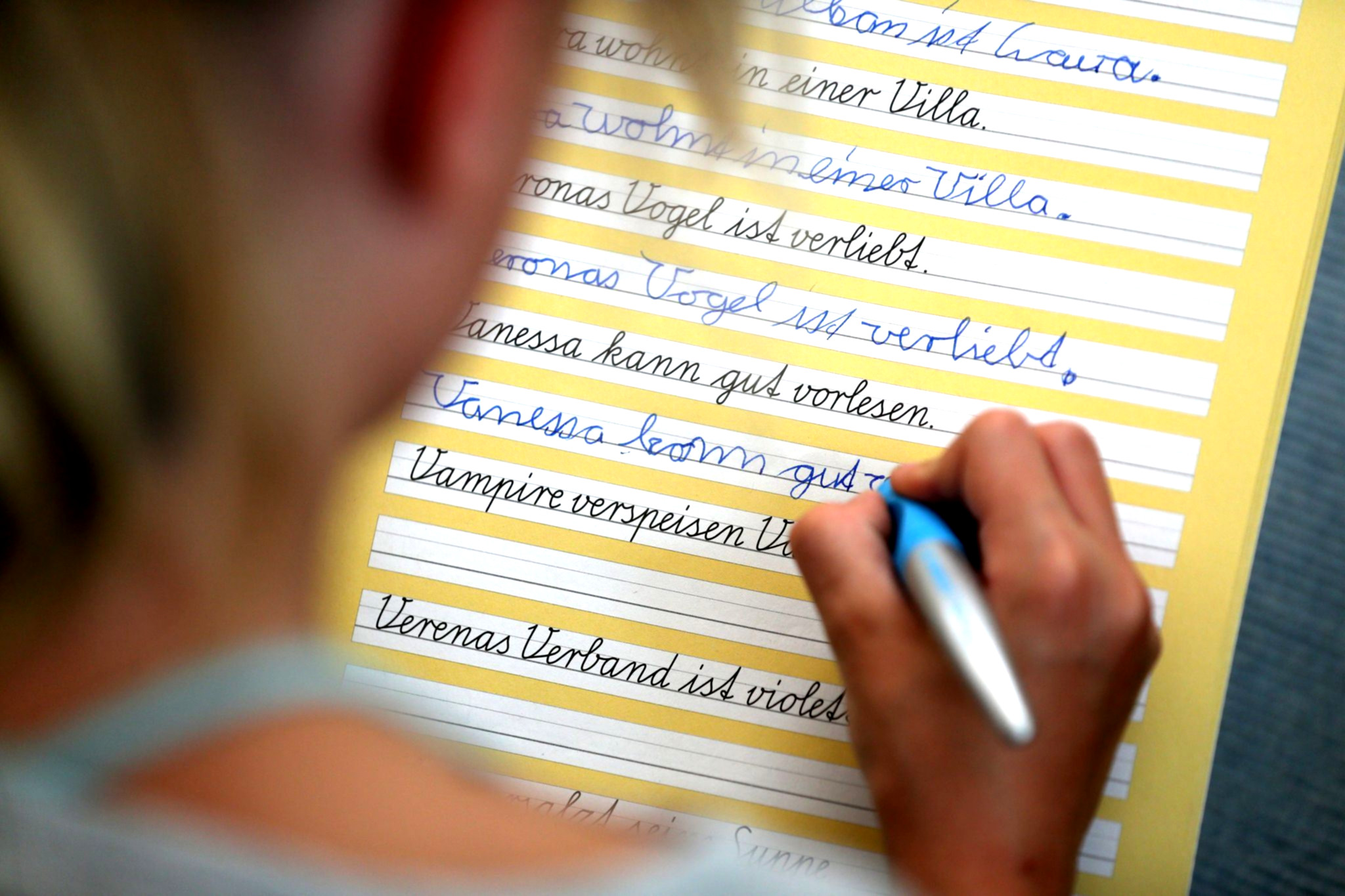

Im Jahr 2025 wurde die Debatte über die Zukunft der Schreibschrift an deutschen Grundschulen wiederbelebt. Während Bayern ein Modellprojekt gestartet hat, das den herkömmlichen Schreibschriftunterricht in Frage stellt, nimmt Hessen entschlossen die Rolle des Verteidigers der verbundenen Handschrift ein. Es geht über pädagogische Fragestellungen hinaus; die Diskussion umfasst auch gesellschaftliche Werte und technologische Fortschritte. Im digitalen Zeitalter, wo Tastaturen und Touchscreens den Alltag vieler Menschen prägen, ist die Lehrmeinung zur Schreibschrift in der Diskussion. Während einige sie als ein überholtes Relikt betrachten, empfinden andere sie als ein essentielles Werkzeug für kulturelle und kognitive Bildung. Die verschiedenen Ansätze der Bundesländer sind ein Spiegelbild des föderalen Bildungssystems, in dem jedes Land seinen eigenen Weg verfolgt.

Die bayerische Initiative, an 43 Grundschulen das Schreibenlernen direkt über die Druckschrift zu organisieren, ohne den Umweg über die verbundene Schreibschrift, wird als Antwort auf die neuen Anforderungen der modernen Kommunikation gesehen. Befürworter der Grundschrift behaupten, dass sie, die sich an den Druckbuchstaben orientiert, leichter zu erlernen sei und den Kindern mehr Freiraum ermögliche, ihren eigenen Schriftstil zu entwickeln. Kritiker hingegen haben die Sorge, dass man Feinmotorik, Konzentrationsfähigkeit und kognitiver Tiefe verlieren könnte, was man durch das Erlernen der Schreibschrift gewinnen würde.

Hessen bleibt unbeeindruckt von diesen Zweifeln. Die nachgewiesenen Vorteile des handschriftlichen, flüssigen Schreibens werden vom Kultusministerium hervorgehoben, wobei es auf wissenschaftliche Untersuchungen verweist, die eine positive Wirkung auf das Textverständnis, die Merkfähigkeit und das strukturierte Denken nahelegen. Die Stiftung Handschrift, die jedes Jahr den "Tag der Handschrift" organisiert, hilft der hessischen Linie mit Projekten zur Förderung der Schreibkultur. Während Bundesländer wie Baden-Württemberg oder die Schweiz der verbundenen Schrift den Rücken kehren oder den Schulen die Wahl lassen, bleibt Hessen auf seinem eingeschlagenen Weg.

Diese Debatte beleuchtet grundlegende Fragestellungen: Ist das Erlernen der Schreibschrift im digitalen Zeitalter und angesichts der Künstlichen Intelligenz noch sinnvoll? Welche Fähigkeiten sollten Schulen lehren, und wie können Tradition und Innovation Hand in Hand gehen? Dieser Artikel betrachtet die unterschiedlichen Aspekte der Debatte, untersucht wissenschaftliche Beweise, schildert die Fortschritte in anderen Bundesländern und wagt eine Prognose zur Zukunft der Schriftvermittlung.

Die Geschichte der Schreibschrift im deutschen Bildungssystem

Eine lange Tradition im deutschen Schulwesen hat die Schreibschrift; sie war über viele Jahrzehnte ein fester Bestandteil des Grundschulunterrichts. Schon im 19. Jahrhundert sah man die Einführung einer einheitlichen Handschrift als eine der wichtigsten Aufgaben der Schule. Bis weit ins 20. Jahrhundert waren die Kurrentschrift und später die Sütterlinschrift ein fester Bestandteil der Schullandschaft. Die "Lateinische Ausgangsschrift" wurde mit der Bildungsreform der 1950er und 1960er Jahre als verbindliche Schriftform eingeführt, um Lesbarkeit, Flüssigkeit und Ästhetik zu vereinen.

In den 1970er und 1980er Jahren begann man, über die Effizienz und den Sinn der verschiedenen Schreibschriften zu diskutieren. Zusätzlich zur Lateinischen Ausgangsschrift wurden die "Vereinfachte Ausgangsschrift" und die "Schulausgangsschrift" etabliert. Alle diese Schriftarten wurden mit dem Ziel entworfen, das Lernen zu erleichtern und einen sanften Übergang von Druck- zu Schreibschrift zu ermöglichen. Die Diskussion über die beste Schriftform war über die Lehrpläne der Bundesländer hinweg und hat zu einer großen Vielfalt an Konzepten geführt.

Die Digitalisierung und der Boom von Computern sowie mobilen Geräten in den 1990er und 2000er Jahren führten dazu, dass die Handschrift im Alltag immer weniger Bedeutung hatte. Die Jüngeren haben immer weniger das Bedürfnis, wie die Alten noch Briefen und Notizen von Hand zu schreiben; sie nutzen stattdessen immer häufiger Tastaturen und Bildschirme. Trotz allem blieb die Schreibschrift als zentrales Element des Grundschulunterrichts – auch aus Tradition und als Symbol für eine umfassende Allgemeinbildung.

Im Jahr 2025 wird die Schreibschrift in Deutschland unterschiedlich gehandhabt: Während einige Bundesländer, wie Hessen, weiterhin auf die verbindliche Vermittlung der verbundenen Handschrift setzen, haben andere die "Grundschrift" eingeführt, eine vereinfachte Schriftform, die sich an den Druckbuchstaben orientiert und den Kindern erlaubt, ihren eigenen Stil zu kreieren. Während die Schweiz die Schreibschrift ("Schnürlischrift") bereits komplett abgeschafft hat, lassen es Länder wie Baden-Württemberg den Schulen, darüber zu entscheiden. Auch in diesem Bereich ist der föderale Charakter des deutschen Bildungssystems ganz offensichtlich: Es fehlen einheitliche Vorgaben, und die Diskussion wird von pädagogischen, kulturellen und pragmatischen Aspekten dominiert.

Die wechselvolle Geschichte der Schreibschrift in deutschen Schulen ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Veränderungen und der Wandel der Kommunikationsformen. Sie verdeutlicht zudem, dass Bildungspolitik immer ein Aushandlungsprozess zwischen Bewahrung und Erneuerung ist. Die Debatten in Hessen und Bayern gehören also zu einer langen Tradition, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Kompetenzen und Werte das Bildungssystem vermitteln soll.

Die hessische Position: Schreibschrift als Bildungsauftrag

Im Jahr 2025 hat Hessen entschieden, dass die Schreibschrift im Grundschulunterricht erhalten bleiben soll. Kultusminister Armin Schwarz (CDU) hebt hervor, wie wichtig die verbundene Handschrift für die kognitive und schulische Entwicklung von Kindern ist. Schwarz äußerte sich in einer Stellungnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dahingehend, dass das Schreiben mit der Hand und der Aufbau einer verbundenen Handschrift von der ersten Klasse an weiterhin feste Bestandteile des Unterrichts sein werden. Eine Änderung dieser Praxis ist aus fachlicher und didaktischer Perspektive nicht geplant.

Die hessische Bildungsverwaltung hat ihre Entscheidung auf mehrere wissenschaftliche Studien gestützt, die positive Effekte der handschriftlichen Schrift aufzeigen. Hierzu gehören eine verbesserte Merkfähigkeit, ein tiefergehendes Textverständnis und die Unterstützung des strukturierten Denkens. Als "Werkzeug zur besseren Benutzung unseres Gedächtnisses" wird die Handschrift angesehen und ist für die Ausbildung grundlegender schulischer Kompetenzen unverzichtbar.

Das Kultusministerium nennt neben den pädagogischen Aspekten auch die gesellschaftliche Dimension der Handschrift. Als Kulturgut, das die Generationen verbindet und maßgeblich zur Identitätsbildung beiträgt, wird sie verstanden. Hessen setzt in einer Ära, in der digitale Medien allgegenwärtig sind, einen bewussten Gegenakzent zur Schreibschrift: Handgeschriebenes wird als sinnliche und kreative Beschäftigung angesehen, die dem schnellen Tippen am Bildschirm entgegensteht.

Ein weiterer Punkt der hessischen Strategie ist die Zusammenarbeit mit der Stiftung Handschrift. Seit vielen Jahren setzt sich diese Organisation für die Schreibkultur ein und organisiert den "Tag der Handschrift", einen Wettbewerb, der jährlich Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen dazu animiert, kreativ mit der Handschrift umzugehen. Nach den Angaben des Kultusministeriums sind diese Initiativen nach wie vor sehr beliebt, was das anhaltende Interesse an der Schreibschrift beweist.

Hessen positioniert sich bewusst und klar, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die in den letzten Jahren alternative Ansätze ausprobiert haben. Die zwischenzeitliche Einführung der Grundschrift in Hessen wurde wieder aufgehoben. Der Grund: Nach Ansicht der hessischen Bildungsbehörden erzielte die Grundschrift nicht die gewünschten Lernerfolge und verschlechterte die Qualität der Handschrift bei den Schülerinnen und Schülern.

Die hessische Sichtweise vereint also eine Mischung aus wissenschaftlicher Grundlage, kultureller Selbstvergewisserung und pragmatischer Bildungspolitik. Im föderalen Konzert der Bundesländer nimmt Hessen die Rolle eines Bewahrers der Tradition ein, indem es nachhaltig die Schreibschrift als unverzichtbare Basiskompetenz vermittelt.

Bayerns Modellprojekt: Abschied von der verbindlichen Schreibschrift?

Im Jahr 2025 überrascht Bayern, das traditionell als eines der konservativsten Bundesländer gilt, mit einem innovativen Modellprojekt zur Schriftvermittlung. An 43 ausgewählten Grundschulen hat man neue Ansätze ausprobiert: Dort lernen Kinder, direkt aus der Druckschrift ihre eigene Handschrift zu kreieren – ohne den Umweg über eine verbindliche Schreibschrift wie die Lateinische Ausgangsschrift oder die Vereinfachte Ausgangsschrift. Das Projekt hat das Ziel, die Wirksamkeit des Schriftspracherwerbs zu erforschen und möglicherweise neue Maßstäbe für den Grundschulunterricht in Bayern zu setzen.

Als unmittelbare Antwort auf die neuen Anforderungen der digitalen Gesellschaft wurde das Modellprojekt ins Leben gerufen. In einer Welt, in der wir immer häufiger über Tastaturen, Smartphones und Tablets kommunizieren, fragt man sich, ob es noch sinnvoll ist, dass Kinder so lange und oft mühevoll das Schreiben in Verbindungsschrift erlernen. Befürworter des bayerischen Ansatzes sind der Meinung, dass das Schreiben in Grundschrift – also in Druckbuchstaben – für Kinder eine leichtere Einführung in die Schriftsprache ist, weil die Buchstabenformen klarer und einfacher zu reproduzieren sind. Darüber hinaus ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern mehr Raum zu geben, um einen eigenen Schriftstil zu entwickeln.

Die bayerische Staatsregierung hebt hervor, dass das Modellprojekt ein Versuch ist, der mit Sorgfalt begleitet und wissenschaftlich evaluiert wird. Das Projekt wird von Bildungsexperten der Ludwig-Maximilians-Universität München begleitet, die die langfristigen Auswirkungen auf die Lese- und Schreibkompetenzen der Kinder untersuchen. Im Laufe des Jahres 2025 werden die ersten Ergebnisse erwartet. Die wichtige Fragestellung: Kinder, die nur in Grundschrift unterrichtet werden, entwickeln sie eine ebenso lesbare, flüssige und individuelle Handschrift wie diejenigen, die in Schreibschrift lernen?

Das Projekt erhält ein gemischtes Echo. Während ein Teil der Lehrkräfte und der Eltern die Vereinfachung des Schriftspracherwerbs befürwortet, gibt es andere, die Bedenken bezüglich motorischer und kognitiver Entwicklungsziele äußern. Es gibt Bedenken von Kritikern, dass das Nicht-Unterrichten der Schreibschrift die Feinmotorik beeinträchtigen und das Gedächtnis schwächen könnte. Die Lesbarkeit der Handschriften im Alter ist ebenfalls ein umstrittenes Thema.

Die bayerische Initiative ist ein gutes Beispiel für den bildungspolitischen Spagat zwischen Bewahrung und Innovation. Sie veranschaulicht, wie Bundesländer innerhalb ihrer Zuständigkeiten verschiedene Wege ausprobieren, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Bundesweit könnten die Ergebnisse des Modellprojekts eine Signalwirkung haben und die Diskussion über die Zukunft der Schreibschrift in Deutschland weiter anheizen.

Wissenschaftliche Perspektiven: Handschrift, Gehirn und Lernen

Die wissenschaftliche Untersuchung der Wichtigkeit der Handschrift für das Lernen und die kognitive Entwicklung ist seit geraumer Zeit ein intensives Forschungsfeld. Bis 2025 haben viele Studien die Effekte des handschriftlichen Schreibens auf das Gehirn, den Wissenserwerb und die Entwicklung grundlegender Kompetenzen untersucht. Während einige Wissenschaftler die Vorzüge der Schreibschrift hervorheben, erkennen andere in der Digitalisierung eine Chance für neue Lernmethoden.

Viele neurowissenschaftliche Studien belegen, dass das Schreiben von Hand – vor allem in einer flüssigen, verbundenen Schrift – komplexe Prozesse im Gehirn aktiviert. Das Schreiben aktiviert nicht nur motorische, sondern auch kognitive und emotionale Bereiche. Eine Kombination aus Handbewegung, Sehen und Sprachverarbeitung stärkt die neuronalen Verbindungen und hilft, Informationen langfristig zu speichern. Eine Studie der Universität Tübingen aus 2023 fand heraus, dass Kinder, die regelmäßig Schreibschrift üben, ein besseres Textverständnis und eine höhere Merkfähigkeit haben als diejenigen, die nur auf digitalen Geräten schreiben.

Ein weiterer Vorteil der Schreibschrift ist die Unterstützung der Feinmotorik. Das flüssige Schreiben, indem man die Buchstaben verbindet, erfordert Präzision, eine gute Koordination und Konzentration. Diese Kompetenzen sind nicht nur fürs Schreiben wichtig, sondern auch für viele andere Bereiche des Lebens, wie etwa das Musizieren oder handwerkliche Arbeiten. Die Handschrift gilt deshalb als ein wichtiger Teil einer ganzheitlichen Bildung.

Gegner dieser Sichtweise argumentieren, dass die Handschrift im Alltag weniger Bedeutung hat und dass digitale Fähigkeiten mindestens genauso wichtig sind. Ihre Argumentation besagt, dass das Tippen auf Tastaturen andere – und möglicherweise in einer digitalisierten Welt wichtigere – Fähigkeiten schult. Zudem existiere kein klarer Beweis dafür, dass das Nichtvorhandensein der verbundenen Schreibschrift langfristig Nachteile mit sich bringe. Kinder könnten durch den Verzicht auf die traditionelle Schreibschrift mehr Zeit für andere Lerninhalte gewinnen.

Die Vielfalt der Befunde trägt zur Beheizung der Debatte bei. Obwohl einige Forschungen die Vorzüge der Schreibschrift betonen, weisen andere auf die Vorteile der Individualisierung und die Anpassungsfähigkeit neuer Konzepte zur Schriftvermittlung hin. Die Unsicherheit, mit der viele Lehrkräfte und Bildungspolitiker auf die aktuellen Veränderungen reagieren, zeigt sich durch die offene wissenschaftliche Diskussion.

Der Fokus liegt auf der Frage, welche Fähigkeiten für die Zukunft unserer Gesellschaft wirklich unerlässlich sind. Die Argumente der Wissenschaft unterstützen beide Seiten und zeigen, dass die Antworten komplex sind. Ob man die Schreibschrift beibehalten oder abschaffen sollte, ist letztlich eine Entscheidung, die von bildungspolitischen Prioritäten und gesellschaftlichen Wertsetzungen abhängt.

Handschrift und Digitalisierung: Konflikt oder Ergänzung?

Im Jahr 2025 wird die fortschreitende Digitalisierung grundlegende Herausforderungen für das Bildungssystem mit sich bringen. Für zahlreiche Schülerinnen und Schüler sind Tablets, Laptops und Smartphones ständige Begleiter, und digitale Medien gehören mittlerweile zum Unterricht dazu. Hierbei wird die Bedeutung der Handschrift neu überdacht: Ist sie ein unverzichtbares Gegengewicht zur Digitalisierung oder doch ein überholtes Relikt?

Die Befürworter der Handschrift sind der Meinung, dass das Schreiben mit der Hand eine einzigartige Erfahrung ist, die digitale Geräte nicht nachahmen können. Man empfindet das handschriftliche Schreiben als langsamer, reflexiver und bewusster im Vergleich zum Tippen auf einer Tastatur. Nach der Meinung vieler Pädagogen ist diese Entschleunigung eine Hilfe für die Konzentration und die Fähigkeit, komplexe Inhalte zu durchdringen. Forschungsergebnisse belegen, dass das Anfertigen von handschriftlichen Notizen die Gedächtnisleistung verbessert und hilft, Zusammenhänge besser zu verstehen.

Es steht jedoch außer Frage, dass digitale Kompetenzen in unserer immer vernetzteren Welt unerlässlich sind. Deshalb müssen Schulen einen ausgewogenen Ansatz finden, der beide Lernformen berücksichtigt. In Hessen wird die Schreibschrift beispielsweise als Ergänzung zu digitalen Bildungsangeboten betrachtet. Das Kultusministerium unterstreicht, dass das Erlernen der Handschrift nicht im Widerspruch zur Digitalisierung steht; es sei eine wichtige Grundlage für einen souveränen Umgang mit den neuen Medien.

In Bayern und anderen Bundesländern wird hingegen darüber gesprochen, ob man digitale Kompetenzen stärker in den Vordergrund stellen sollte. Das bayerische Modellprojekt zur Grundschrift ist ebenfalls eine Antwort auf den Wunsch vieler Eltern und Lehrkräfte, den Unterricht mehr an den Anforderungen der digitalen Gesellschaft auszurichten. Es gibt Kritiker, die die Sorge äußern, dass ein zu frühzeitiger Verzicht auf die Schreibschrift Defizite in der Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung verursachen könnte.

Ein weiterer Punkt, der für die Handschrift spricht, ist die Chancengleichheit. Nicht alle Kinder haben den gleichen Zugang zu digitalen Geräten, und nicht jeder Unterricht kann die notwendigen technischen Voraussetzungen schaffen. Das Lehren der Schreibschrift wird deshalb als ein niedrigschwelliger Bildungszugang angesehen, der keine technische Ausstattung voraussetzt.

Die Diskussion über Handschrift und Digitalisierung betrifft also nicht nur die Unterrichtsinhalte, sondern auch die soziale Verantwortung. Sie demonstriert, wie das Bildungssystem auf die Herausforderungen der heutigen Zeit reagiert und wie es schaffen kann, Tradition mit Innovation zu vereinen. Die bundesweiten Beobachtungen der Erfahrungen aus Hessen und Bayern könnten entscheidende Impulse für die zukünftige Entwicklung setzen.

Vergleich mit anderen Bundesländern und internationalen Entwicklungen

Die Unterschiede in der Vermittlung der Schreibschrift gehen in Deutschland über Hessen und Bayern hinaus. Dank des föderalen Bildungssystems kann jedes Bundesland eigene Prioritäten setzen und unterschiedliche Entscheidungen in der Schriftentwicklung treffen. Im Jahr 2025 findet man eine Vielzahl von Ansätzen und Konzepten, wenn man die aktuelle Situation betrachtet.

In Nordrhein-Westfalen wurde die Grundschrift bereits vor einigen Jahren als einzige Ausgangsschrift eingeführt. Dort lernen die Kinder von Anfang an, in Druckbuchstaben zu schreiben, und entwickeln schrittweise ihren eigenen Schreibstil. Die Ergebnisse sind umstritten: Während einige Schulen eine größere Motivation der Schüler beobachten, beklagen andere einen Rückgang der Schreibfertigkeit und eine geringere Lesbarkeit der Handschrift im späteren Schulalter.

In Baden-Württemberg hat man einen Kompromiss gefunden: Schulen dürfen selbst entscheiden, ob sie die traditionelle Schreibschrift beibehalten oder die Grundschrift einführen. Dies erzeugt eine große Vielfalt im Land, aber auch Unsicherheiten bei Eltern und Lehrkräften, die sich nach einer klareren Orientierung sehnen.

In Bundesländern wie Rheinland-Pfalz und Niedersachsen bleibt die traditionelle Schreibschrift weiterhin vorherrschend, obwohl einige Schulen mit alternativen Ansätzen experimentieren. Die Bildungsverwaltungen in anderen Bundesländern beobachten aufmerksam, was in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen passiert, und warten teilweise die Ergebnisse der laufenden Modellprojekte ab, bevor sie eigene Entscheidungen über die Richtung treffen.

Auf internationaler Ebene ist die Tendenz, die verbundene Schreibschrift aufzugeben, noch ausgeprägter. In der Schweiz hat man die "Schnürlischrift" vor einigen Jahren komplett abgeschafft. Die Erklärung: Die herkömmliche Schreibschrift werde im Alltag immer seltener genutzt und sei für viele Kinder schwer zu meistern. Schweizer Schulen wählen eine klar strukturierte Grundschrift, die Kindern mehr Freiheiten bei der Gestaltung ihres eigenen Schriftbildes ermöglicht.

Selbst in skandinavischen Ländern wie Schweden und Dänemark ist die Schreibschrift nicht mehr das Hauptaugenmerk im Unterricht. Anstelle dessen stehen Lesekompetenz, persönliche Ausdrucksfähigkeit und digitale Fähigkeiten im Vordergrund. In den USA ist die Lage gemischt: Während einige Bundesstaaten die Schreibschrift aus den Lehrplänen entfernt haben, gibt es in anderen eine Rückkehr zur Handschrift als Teil der kulturellen Identität.

Ein Blick über die Grenzen hinweg macht deutlich, dass die Debatte über die Schreibschrift nicht nur in Deutschland stattfindet. Es handelt sich vielmehr um eine weltweite Herausforderung, die im Zusammenhang mit den Veränderungen der Kommunikationskultur und den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft steht. Die vielen Routen, die dabei gewählt werden, zeigen die Vielfalt der pädagogischen Konzepte und die Bereitschaft zur Innovation.

Stimmen aus der Praxis: Lehrkräfte, Eltern und Schüler

Die Diskussion über die Zukunft der Schreibschrift findet nicht nur auf bildungspolitischer und wissenschaftlicher Ebene statt, sondern vor allem im Alltag der Schulen, in Klassenzimmern, Lehrerzimmern und Familien. Im Jahr 2025 berichten Lehrkräfte, Eltern und Schüler mit unterschiedlichen Erfahrungen und Erwartungen über die Bedeutung der Schreibschrift.

Lehrkräfte erzählen von den Schwierigkeiten, die das Unterrichten der Schreibschrift mit sich bringt. Die Handschrift wird von vielen als ein bedeutendes Werkzeug zur Verbesserung der Konzentration, der Feinmotorik und der individuellen Ausdrucksfähigkeit angesehen. Sie beklagen jedoch, dass das Üben der Schreibschrift zu Lasten anderer Lerninhalte gehen könnte. Deshalb plädieren einige für eine flexiblere Herangehensweise, die es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, ihren eigenen Stil zu finden, während andere auf die Notwendigkeit einer systematischen Vermittlung bestehen.

Wenn es um die Schreibschrift geht, sind Eltern oft geteilter Meinung. Einerseits erkennen sie die Bedeutung der Vermittlung traditioneller Kompetenzen und betrachten die Handschrift als einen wichtigen Bestandteil der Allgemeinbildung. Auf der anderen Seite möchten sie, dass ihre Kinder so früh wie möglich digitale Kompetenzen erlernen und für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet werden. Aus diesem Grund sind viele Eltern erfreut über Konzepte, die beides vereinen: den Kindern das Schreiben mit der Hand beizubringen und ihnen gleichzeitig helfen, digitale Medien sicher und souverän zu nutzen.

Auch die Perspektive der Schülerinnen und Schüler ist nicht einfach und zeigt verschiedene Facetten. Während es manchen Kindern Spaß macht, eine schöne Handschrift zu entwickeln und sich kreativ auszudrücken, empfinden andere das Üben der Schreibschrift als anstrengend und wenig motivierend. Vor allem in den oberen Klassenstufen wird die Handschrift oft weniger wichtig, weil man schriftliche Arbeiten immer häufiger am Computer verfasst. Trotz allem bekräftigen zahlreiche Schülerinnen und Schüler, dass sie sich handschriftliche Notizen besser merken können als digitale.

Praxisberichte hessischer Grundschulen belegen, dass die systematische Einführung der Schreibschrift nach wie vor funktioniert. Um die Motivation der Kinder zu steigern, setzen zahlreiche Lehrkräfte auf kreative Ansätze, wie Schreibwettbewerbe, kalligrafische Übungen oder das Verfassen von Briefen und Geschichten. In Bayern wird das Modellprojekt hingegen mit Spannung beobachtet. Die ersten Rückmeldungen lassen vermuten, dass die Kinder mit der Grundschrift schneller Fortschritte machen, aber es gibt auch Bedenken bezüglich der Lesbarkeit und der Ausdauer beim längeren Schreiben.

Die praktischen Erfahrungen zeigen klar, dass es keine universelle Lösung gibt. Die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder variieren, und die Anforderungen an die Schulen wandeln sich kontinuierlich. Deshalb sind die Erfahrungen aus den Klassenzimmern ein entscheidender Hinweis für die Weiterentwicklung der Schriftvermittlung und sollten in politische und wissenschaftliche Diskussionen einbezogen werden.

Zukunft der Schreibschrift: Perspektiven für Schulen und Gesellschaft

Im Jahr 2025 gehört die Zukunft der Schreibschrift immer noch zu den heiß diskutierten und spannendsten Themen im deutschen Bildungssystem. Die Entwicklungen in Hessen und Bayern sind ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Wege sein können, um auf die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft zu reagieren. Während Hessen an der traditionellen Schreibschrift festhält und deren Nutzen für die kognitive und kulturelle Entwicklung hervorhebt, wagt Bayern mit neuen Methoden, die mehr auf Individualisierung und Digitalisierung setzen, ein Experiment.

Die Zukunft der Schreibschrift wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Einerseits sind sich die meisten Leute einig, dass grundlegende Schreibfertigkeiten für die schulische und berufliche Entwicklung unerlässlich sind. Als Ausdruck von Persönlichkeit, Kreativität und kultureller Identität wird die Handschrift angesehen. Auf der anderen Seite kann man nicht ignorieren, dass die Handschrift im Alltag immer weniger Bedeutung hat und digitale Fähigkeiten zunehmend wichtig sind.

Das bedeutet für die Schulen, dass sie flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler reagieren und unterschiedliche Lernwege schaffen müssen. Es ist möglich, durch die Verbindung von Schreibschrift und digitalen Medien, dass wir sowohl traditionelle als auch moderne Fähigkeiten unterstützen. Unterrichtskonzepte, die beide Felder vereinen, könnten die Zukunft gestalten.

Gesellschaftlich betrachtet ist die Lehrschrift ein Symbol für das Ringen zwischen Bewahrung und Erneuerung; sie zu lehren ist ein Zeichen der Tradition, doch es gibt auch Stimmen, die das als überholt betrachten. Sie verkörpert die Fähigkeit, Veränderungen anzunehmen und sich weiterzuentwickeln, während man gleichzeitig die eigenen Wurzeln bewahrt. Die Diskussion über die Schreibschrift ist also weit mehr als ein Unterrichtsthema – sie betrifft grundlegende Werte wie Bildungsgerechtigkeit, kulturelle Identität und die Fähigkeit, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden.

Im internationalen Kontext ist zu erkennen, dass Deutschland durch seine Vielstimmigkeit und die Offenheit für verschiedene Ansätze gut positioniert ist, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Die Erfahrungen aus Hessen, Bayern und anderen Bundesländern werden weiterhin die Weiterentwicklung der Schriftvermittlung beeinflussen und die Diskussion über die Rolle der Handschrift in einer digitalen Gesellschaft prägen.